皆さん、遅ればせながらあけましておめでとうございます。12月中旬を最後に更新が途絶えていた当コーナー、ようやく年が明けました。というわけで、2025年一発目は、取材の合間に訪れた伊太祁曾神社のお話からスタートします。

皆さん、遅ればせながらあけましておめでとうございます。12月中旬を最後に更新が途絶えていた当コーナー、ようやく年が明けました。というわけで、2025年一発目は、取材の合間に訪れた伊太祁曾神社のお話からスタートします。

古来より和歌山では初詣に「日前宮」「竈山神社」「伊太祁曽神社」をめぐる「三社参り」を行う慣習が伝承されているけど、現代でも実践されている方は多いのでは?

同神社の公式サイトによると、伊太祁曽神社は、国中の樹木を植えてまわったと『日本書紀』に記される「五十猛命(いたけるのみこと)」を祀っている。一般には「木の神様」として慕われており、全国の木材関係者のお参りが多い神社でもある。

同神社の公式サイトによると、伊太祁曽神社は、国中の樹木を植えてまわったと『日本書紀』に記される「五十猛命(いたけるのみこと)」を祀っている。一般には「木の神様」として慕われており、全国の木材関係者のお参りが多い神社でもある。

御神木

『古事記』には「大屋毘古神(おほやびこのかみ)」として記され、災難に遭った大国主神(おほくにぬしのかみ)の命を救った話が伝承されている。このことから「いのちの神」「厄難除けの神」として信仰が篤く、病気平癒、厄除を祈願する参拝者が多いそうだ。

歴史や格式のある御由緒はもちろんだけど、個人的には観光スポットとしても魅力を感じる神社で、まずはチェーンソーカービングで製作された干支たち。可愛らしさ全開の干支もいれば、神々しい龍や牛などのリアルタイプも鎮座している。

さてさて自分の干支は…と探しているとすぐに発見! きゅるりんと可愛い表情に仕上げてもらってよかったね(年齢がバレるので干支の公表は控えさせていただきます)。

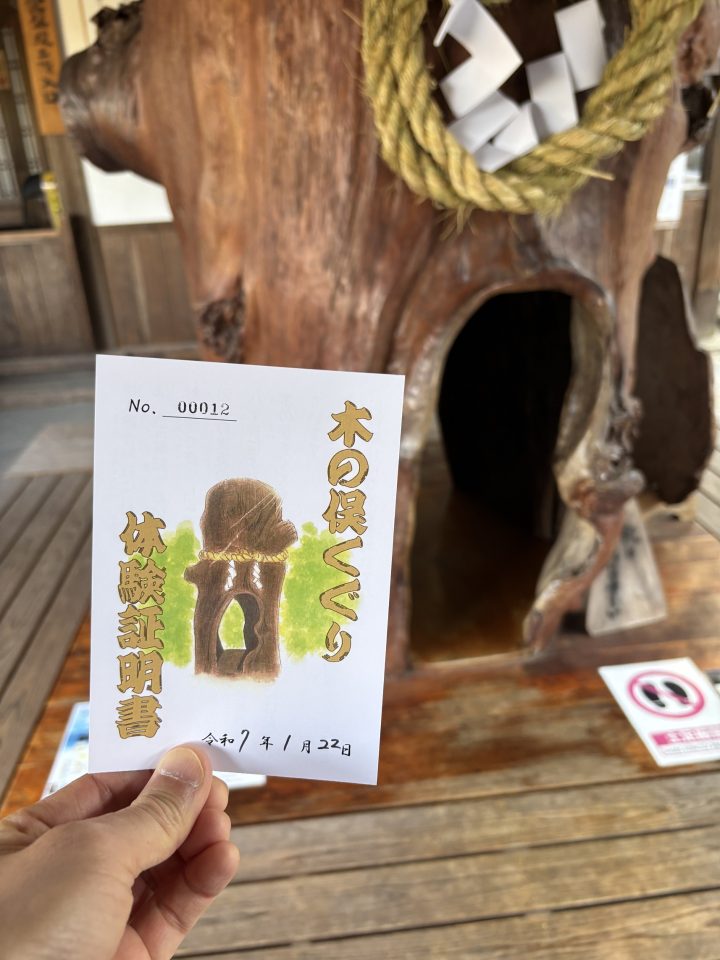

同神社に参拝した時にぜひチャレンジしてほしいのが「木の俣くぐり」だ。御祭神である五十猛命が、大国主神を木の俣をくぐらせて災難から救ったという『古事記』の神話にちなむもので、身をかがめて木の俣をくぐると災難除けになるといわれている。

これまでも同神社に足を運ぶことはあったのだが、たぶん木の俣くぐりは未経験。果たして、この空間に身をくぐらせることはできるのか? 下半身がつっかえて救出には木の俣を撤去すべし、なんて歴史的恥ずかし大惨事にならないか、とかいろいろ頭をよぎったのだが…恐る恐る入ってみると、意外に通り抜けられそう。しかも木の中は外から見るより広さを感じる空間で、大人が膝立ちしても窮屈さは感じない。

木の中で厄除を祈願し、無事、向こう側に通り抜けた。これで締め切りという名の追手からも逃してもらえたらとても助かるのですが、そのお願いは不謹慎ですか、神様(切実)。それはさておき、授与所では木の俣くぐり体験証明書を発行してもらえるので(初穂料必要)、チャレンジの記念にぜひ。

来訪時は休業だったけど、境内には喫茶「木もれび」があるし、朱塗りの橋から眺めるのんびりとした情景にも癒される。毎年4月第1日曜に行われる「木祭り」の頃にまた訪れたい。

(2025.02.06公開)

授与所